발굴, 우리문화/ 청나라 사신이 본 조선의 연희 |

당대의

생생한 문화현장 잔잔한 감흥 일으켜 서연호(고려대교수)

지난해

6월 중국 요녕민족출판사는 아커뚠(阿克敦)이 작성한 「봉사도」(奉使圖)를

인쇄본으로 출간하였다. 원본은 중국민족도서관 선본부에 소장되어 있다.

이 책은 과거 한중문화교류는 물론, 조선의 연희를 연구할 수 있는 희귀한

사료집이다. 이 책에 수록된 봉사도는 중국사신이 그린 조선과 관계된

유일의 그림이다. 송대의 서긍(徐兢)이 고려에 사신으로 와서 「고려도경」(高麗圖經)을

남겼지만, 그림은 없어지고 글만 남아 있는 사실과 대비하면, 봉사도의

사료적 가치는 짐작하고도 남음이 있다. 중국중앙민족대학 한국문화연구소

소장인 황유복(黃有福) 교수의 해설을 참고로 책의 내용을 살펴보기로

한다. 아커뚠(1685-1756)은 만주족 출신의 청나라 관리였다. 할아버지와 아버지는 장군이었다. 그는 강희(康熙)·옹정(雍正)·건융(乾隆) 황제 밑에서 벼슬을 했는데, 모두 네 번에 걸쳐 조선에 사신으로 내왕했다. 제1차는 1717년 10월, 강희제가 숙종왕에게 보내는 안질치료제인 공청(空靑)을 전달하기 위해 한양에 왔다. 처음 조선에 오는 도중에 그는 여러 편의 시를 썼는데, 조선조정은 그의 시집을 만들어 규장각에 보관하였다. 제2차는 1718년 정월, 강희제의 명으로 황태후의 사망을 알리기 위해 한양에 왔다. 제3차는 1722년 5월, 강희제의 명으로 경종왕의 등극을 축하하기 위해 한양에 왔다. 75명이나 되는 수행원을 거느리고 왔는데, 이는 청나라가 조선에 파견한 사신행렬 가운데 가장 대규모였다. 제4차는 1725년 3월, 옹정제의 명으로 경종왕의 붕어를 조문하고, 동시에 영조의 책봉을 승인하기 위해 한양에 왔다. 아커뚠 일행은 1724년 12월에 북경을 출발했지만 정사직을 맡은 서노(舒魯)가 오는 도중 병에 걸려 그 다음해에야 비로서 도착할 수 있었다. 그는 조선에 올 때마다 융숭한 대접을 받았고, 자주 다닌 덕분에 조선에 대해 이해가 깊었을 뿐만 아니라, 매번 자료를 많이 수집해 두었다. 제4차 귀국 직후에 곧바로 봉사도를 완성한 것은 이런 까닭이다. 1725년(영조1년) 6월에 「봉사도」는 완성되었다.

18세기 초 조선의 역사·사회·사상·민속문화연구의 실증적인 자료제공 원본은 그림(圖)과 글(文) 두 책이다. 그림책의 길이는 46.5cm, 넓이는 29cm, 두께는 4.2cm 이다. 글책의 규격은 그림책과 같고, 두께는 3.8cm이다. 책의 표지는 수를 놓은 비단으로 표구된 마분지로 만들어졌고, 수를 놓은 비단의 색깔은 엷은 흑록색이고, 그 사이에 백색, 귤황색, 커피색으로 조합된 꽃무늬가 있었다. 260여년의 세월을 거쳐서 그런지, 지금은 퇴색하고 낡았다. 두 책은 양층으로 만들어진 장목상자에 각기 보관되어 있다. 그림책은 20폭의 견본도(絹本圖)로 조성되었다. 그림마다 넓이는 51cm이고, 길이는 40cm이다. 그림의 네 귀퉁이는 미황색의 구름무늬 비단으로 표구되어 있다. 그림마다 정 가운데를 접어 놓았기 때문에, 한 폭의 그림이 책의 두 페이지가 된다. 아커뚠이 조선으로 오는 도중 감흥을 받아 쓴 28수의 시는 20폭의 그림에 나뉘어져 기재되었다. 제일 먼저 등장하는 2폭의 그림은 그의 자화상과 요녕성 봉황산을 담고 있다. 나머지 18폭의 그림은 조선과 관계된 그림이다. 압록강을 건너는(가고 오는) 장면이 2폭, 사신들의 모습(행차하고, 숙박하고, 관극하는 장면)이 4폭, 농부의 밭가는 모습과 도성(都城)풍경이 각기 1폭, 산수풍경 5폭, 왕궁도(영접, 책봉의식, 향연 장면) 5폭 등으로 구성되어 있다. 매폭마다 들어있는 시와 서명으로 보아 아커뚠을 그림의 작자로 생각하기 쉽다. 그러나 여러 가지 의문이 생긴다. 평생 그림 한 장 그리지 않은 사람이 이런 봉사도를 그린다고 하는 것은 납득하기 어려운 일이기 때문이다. 또 그의 자화상 아래 쓰여 있는 정여제(鄭璵製)와 매폭마다 찍힌 정여인(印)이다. 「승정원일기」에 의하면, 그가 네차례에 걸쳐 조선에 사신으로 왔을 때, 조선화공들에게 명제화(命題畵)를 그려내도록 독촉하여 이를 받아 낸 적이 있었고, 그가 메모해 놓은 내용쪽지를 통해 이러한 그림과 봉사도와 직접적 관계가 있음을 알 수 있다. 이런 사실을 종합해 볼 때, 아커뚠은 봉사도의 총책임자로서 매그림의 정경을 설계한 사람으로 보인다. 그는 그림에 기재하기 위해 계획적으로 시를 썼을 뿐만 아니라, 조선화공들로부터 자료를 모으기도 했다. 이러한 토대 위에서 그는 청나라 화공 정여에게 명하여 자신의 구상에 따라, 최종적으로 20폭의 봉사도를 그려내게 한 것으로 해석할 수 있다. 아커뚠은 4차례에 걸쳐 조선의 풍속과 민정을 관찰하고 수집하는 데 대단한 관심을 기울였다. 그러므로 봉사도는 18세기 초 조선의 역사·사회·사상·민속문화 연구에 있어 많은 매우 진귀한 장면과 실증적인 자료를 제공해 준다. 20폭에 담긴 그림의 내용과 의의

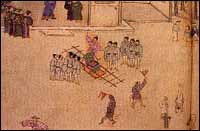

제4도는 청의 정사 서노를 영접하는 광경이다. 말 두 필이 운반하는 큰 가마에 정사가 타고, 일행은 조선측이 임시로 마련한 객사에 당도하고 있다. 매우 정중한 분위기를 느낄 수 있다. 제5도는 험한 산길을 따라 이동하는 일행의 화려한 모습을 그렸다. 행렬은 길고 조선의 숱한 관리들과 주위의 민간인들이 모두 나와서 머리를 조아리며 맞고 있다. 조선의 기암절벽이 돋보인다. 제6도는 조선 농촌의 한가로운 풍치를 그렸다. 멀리 농가가 보이고, 넓은 논에서는 농부가 소를 몰며 쟁기질을 하고 있다. 한쪽 산비탈길에는 그 아내가 점심밥을 이고 아이의 손목을 잡고 논을 향해 오고 있는 아름다운 광경이 보인다. 제7도는 조선시대 연희를 그린 매우 휘귀한 장면이다. 아커뚠은 연희에 대하여 이렇게 적었다. “여러번 잡희대가 따라와 앞으로 들어 오니, 퉁소와 북소리가 천둥소리 같도다. 홀연 말머리 앞에 와 잠시 서 있다가, 한 사람이 춤을 추니 모두들 웃음이 절로 나도다. ”(幾番雜戱遵前來, 簫鼓聲中響似雷. 忽到馬頭還暫立, 一人舞蹈笑顔開.) 연희는 사신일행이 묶고 있는 마을 가운데 객사 마당에서 이루어졌다. 일행 뿐만 아니라, 조선 사람들도 함께 구경하고 있다. 마당 가운데서 광대들이 땅재주(곤두박질)를 하고, 그 주위에서는 각기 다른 두 종류의 탈춤이 벌어졌다. 객사 바로 앞에서는 대접돌리기를 하고, 오른쪽 마당끝에서는 줄타기를 하고 있다. 반주악기로는 북이 보일 뿐이다. 왼쪽 마당끝에서 연출되는 산차(山車)는 매우 이채롭게 보인다. 땅재주는 최근까지 남사당놀음에서 일부 볼 수 있었던 연희지만, 현재는 전승이 끊어졌다. 송순갑(宋淳甲, 1913-)옹이 최후의 명인이었다. 송옹은 부여군 은산면 신대리에서 태어나 일곱 살 때 임상호패를 만나 유랑하다가 진주에서 이우문패(솟대쟁이패)를 만나 본격적으로 연희를 배우기 시작했다. 이우문에게 솟대타기를, 아우 이기문에게 단발타기(개코)를, 셋째 이재문에게 땅재주를 익혔다. 두 종류의 탈춤은 현전하는 해서탈춤(봉산탈춤)과 다른 형색이다. 깃발을 든 두 연희자의 복식은 현재의 더거리와 흡사하지만, 삼각깃발은 처음 발견되는 자료이다. 머리에 긴 깃털을 꽂은 반대편의 두 연희자의 복색도 더거리와 흡사하지만, 깃털 역시 처음 발견되는 자료이다. 이런 사실을 미루어 보면, 조선시대 영사연희(迎使演戱)에 현전하는 해서탈춤이 그대로 응용되었다고 보기는 어렵다. 현전탈춤 이전의 형태이거나 현전탈춤과는 다른 형태가 당시 전승되고 있었던 것으로 추론할 수 있다. 줄타기의 모습은 현재와 다름이 없다. 줄 위에 광대가 놀고 아래는 악사가 서서 반주와 재담을 주고 받는 방식이다. 지금까지 문헌에서 찾아볼 수 없었던 산차는 이 그림으로써 존재를 확인할 수 있다. 큰 바퀴가 달린 차 위에 기암괴석과 노송이 조화된 아름다운 산을 만들어 싣고, 인부들이 밀고 다니면서 관람시키는 움직이는 무대이다. 산차 위에는 낚시질하는 남자, 춤을 추는 여자 등 사람들의 모습이 보이는데, 크기가 주변의 사람과 유사해서 실제 인간인지 혹은 인형인지 판단하기 애매하다. 방대한 산차의 규모로 보아서 광대들이 무대 위에서 연희했을 가능성이 높은 것으로 생각한다. 이 산차를 놓고, 중국의 해설자 황유복 교수는 산붕(山崩)·산대(山臺)와 동일시 했지만, 잘못 판단한 것이 아닌가 하고 생각한다. (인쇄본, 11쪽 참조)

산차에 관하여 좀 더 고찰해 보기 위해 한어대사전(漢語大詞典 3卷, 上海, 19933, 5, 772-3쪽)을 참고해 보았다. 첫째, 전설에 의하면, 제왕이 덕이 있고, 천하가 태평해지면, 산차가 출현하다고 했는데, 고대 사람들이 산차를 상서로운 것으로 생각한 데서 연유한 개념이다. 「예기·예운」(禮記禮運)에 보면, ‘산에서 수레라고 하는 도구가 나온다’ 했다. 공영달(孔穎達)이 주석을 달고 설명한 「예위두위의」(禮緯斗威儀)에는 ‘정치가 태평해지고 산차는 늘어진 갈고리 같다’는 말이 나오는데, 여기서 산차는 자연의 수레이고, 늘어진 갈고리는 구부리지 않아도 저절로 둥글게 굽어지는 것을 말한다. 「태평어람」(太平御覽)에서 인용한 효경수신계(孝經授神契)에는 ‘순임금의 덕이 산릉에 충만해지자 산차가 나타났다’고 했다. 산은 자연의 사물이자 산의 정기인 것이다. 이처럼 산차를 정신적으로 해석한 문헌은 후세에도 적지 않게 남아있다. 둘째, 산차는 천막이 있는 일종의 수레를 지칭한다. 「자치통감·당숙종지덕원년」(自治通鑑唐肅宗至德元年)에 보면, ‘처음에 상황(上皇)은 주연을 베풀 때, 먼저 태상아락좌부(太常雅樂坐部)와 입부(立部)를 설치하고, 계속해서 북과 나팔·호악(胡樂)·교방·부현산악(府縣散樂)·잡희, 그리고 여기다 산차와 꽃수레를 더해 음악을 연주했다’고 했다. 호삼성(胡三省)은 ‘산차는 수레 위에 천막을 설치하고, 거기다 채색하고, 비단을 두르고 하여, 산림의 형상을 만들어 놓은 것’이라고 했다. 「송사·예지십육」(宋史禮志十六)에 보면, ‘이 해에 동쪽 태산(泰山)에 봉(封)해져 주부(州府)를 지나 임금을 위해 만든 성문루에 오르니, 산차와 단청을 한 배(綵船)를 설치해 놓았다. 산차와 채선이 음악을 실어 보내니, 신하들이 옆에 앉고, 그 고을의 원로노인과 진봉사(벼슬이름) 등 많은 손님들의 즐거움이 최고에 이르렀다’고 했다. 이러한 중국의 고사를 참고하면, 조선에서도 귀한 사람을 맞거나 궁중의 중요한 행사가 있을 때, 산차를 만드는 것이 하나의 의례였음을 파악할 수 있다. 산차는 상서로운 정신의 상징이고, 귀한 사람에게 자연스럽게 따르는 보물로 여겨졌다. ‘산차와 채선이 음악을 실어 보냈다’는 지적으로 보아서 광대들이 놀았던 일종의 연희무대로 보는 것이 타당할 것으로 생각한다. 바로 이런 산차가 영조 1년에 청나라 사신을 맞기 위해 북선지방에서 제작된 것이 이상의 그림에서 확인된다. 제8도는 임진강·제10도는 총수역의 옥류천 폭포·제12도는 봄의 꽃동산·제13도는 대동강의 연광정·제19도는 의주 마미산의 풍치를 각각 그렸다. 제9도는 양국 관리의 의사소통하는 광경을 묘사했다. 태극기의 원형이라 할 수 있는 과녁도 보인다. 제11도는 도성 근처의 객사에서 기생들과 솟대타기놀음으로 일행을 위로하는 광경을, 제14도는 모화관의 환영식을, 제15도는 번궁(藩宮) 환영식을, 제16도는 편전(便殿) 환영식을, 제17도는 사신에게 서신을 전달하는 모습을, 제18도는 왕이 정사에게 베푸는 연회를, 제20도는 압록강변의 전송식을 각각 그렸다. 모든 그림들은 당대의 생생한 문화현장을 오늘의 우리에게 전해주어 감흥을 불러일으킨다. |

20폭의

그림을 제1도(圖)부터 살펴보면 아래와 같은 내용과 의의를 발견할 수

있다. 제1도는 아커뚠이 출발에 앞서 자금성 난간에 서 있는 모습(자화상)이다.

섬세하고 인자한 인상이 보인다. 제2도는 지금의 요녕성 봉성시 교외의

마을에서 사신일행이 말을 풀어놓고 숙박하는 광경이다. 겨울이라 앙상한

나뭇가지만 보이고, 방이 모자라 천막을 치고 웅크리고 앉아있는 하급수행원들의

모습은 더욱 썰렁한 느낌을 준다. 제3도는 일행이 압록강을 건너는 광경이다.

조선에서는 강변에 영접을 위한 온갖 시설과 인원을 배치하고 정중히

기다리고 있다.

20폭의

그림을 제1도(圖)부터 살펴보면 아래와 같은 내용과 의의를 발견할 수

있다. 제1도는 아커뚠이 출발에 앞서 자금성 난간에 서 있는 모습(자화상)이다.

섬세하고 인자한 인상이 보인다. 제2도는 지금의 요녕성 봉성시 교외의

마을에서 사신일행이 말을 풀어놓고 숙박하는 광경이다. 겨울이라 앙상한

나뭇가지만 보이고, 방이 모자라 천막을 치고 웅크리고 앉아있는 하급수행원들의

모습은 더욱 썰렁한 느낌을 준다. 제3도는 일행이 압록강을 건너는 광경이다.

조선에서는 강변에 영접을 위한 온갖 시설과 인원을 배치하고 정중히

기다리고 있다.