전시

-

2025 아르코미술관 기획초대전 《안티-셀프: 나에 반하여》

- 전시기간

- 2025.08.22~2025.10.26

- 관람료

- 무료

- 오프닝

- 8월 21일(목) 17:00

- 장소

- 아르코미술관 제1, 2전시실

- 작가

- 강홍구, 김나영 & 그레고리 마스, 김옥선, 김지평, 하차연

- 부대행사

- 작가와의 대화

- 주관

- 아르코미술관

- 주최

- 한국문화예술위원회

- 문의

- 02-760-4607

- 담당부서

- 미술관운영팀 02-760-4607

- 담당자

- 노해나

2025 아르코미술관 기획초대전 《안티-셀프: 나에 반하여》

▣ 전시개요

- 전시명 : 2025 아르코미술관 기획초대전 《안티-셀프: 나에 반하여》

- 참여작가 : 강홍구, 김나영 & 그레고리 마스, 김옥선, 김지평, 하차연

- 기간 : 2025.8.22.(금) - 10.26.(일)

- 운영시간 : 화-토요일, 11시-19시 (매주 월요일)

- 장소 : 아르코미술관 제1, 2전시실

- 관람료 : 무료

- 주최 : 한국문화예술위원회

▣ 전시소개

2025년 아르코미술관 기획초대전 《안티-셀프: 나에 반하여》는 중견작가를 조명하는 프로그램의 일환이자, 한국문화예술위원회 작가조사-연구-비평 지원 사업과 중견작가 지원 사업 연계로 마련되는 아르코미술관의 하이라이트 전시이다. 강홍구, 김나영 & 그레고리 마스, 김옥선, 김지평, 하차연 5인 작가의 매체, 시각언어, 방법론에 주목하여, 작업의 토대가 되는 매체와 시대성을 참조하거나 반목하며 갱신해 나가는 작가의 궤적을 함축하여 살펴본다.

《안티-셀프: 나에 반하여》는 작가 자신을 비평하고 참조하면서 예술세계를 개진하는 중견작가의 여정을 다룬다. 전시는 시대착오적이라 여겨진 것이 새로움으로 도약하여 하나의 작품으로 거듭나고, ‘나’로부터 분리되어 새로운 ‘나’로 정의되는 자기 진술의 과정을 살펴본다. 나 자신을 정의하는 것은 ‘나’라는 기원, 본질, 토대로 돌아가 비평과 검토 이후 갱신되는 과정이다. 이러한 자기 변신은 비단 개인적 작업일뿐 아니라 작가와 관계하는 한국미술의 시간과 동시대의 자장 안에서 자신의 좌표를 찾는 역사적 시간과의 교차를 의미한다.

‘나는 누구인가?’라는 본질적이고 원초적인 물음은 ‘나’로 돌아가는 질문의 과정을 통해 나를 진술하는 시도이다. 이번 전시는 ‘나’를 성찰하고 새로운 ‘나’를 발견하며 정의하는 과정을 작가의 시각언어를 구성하는 토대인 ‘매체’로 바꿔 말하기를 제안한다. 작가의 이러한 매체(나)로의 회귀는 매체(나)를 재창안하는 것으로 이어진다. *매체는 단지 회화, 사진, 조각, 미디어와 같이 재료나 도구, 물리적 토대만을 의미하지 않는다. 이는 창작 과정에서의 수공예적이고 기술적인 행위뿐만 아니라, 작가를 둘러싼 시대적 배경, 교육받았던 관습, 그 전통의 정통성을 비롯한 작가의 생각과 태도를 포괄한다. 작가가 매체의 본질로 돌아가 이를 검토하는 작업은 작가에게 자신의 시각언어를 추동하는 원동력이 된다. 작가는 매체가 지닌 역사와 고유한 매체 언어를 재해석하는 변신 과정을 거쳐 기성의 문법과 시대에 반하고, 자신이 가진 토대에 반하며 ‘나’를 다시 현재에 위치 짓는다.

한국미술의 자장 안에서 작가가 매체를 선택하고 작업하는 과정은 당대 미술을 둘러싼 작가의 비평을 전제로 한다는 점에서 한국미술계에 대한 코멘터리가 된다. 그리고 한국미술의 역사적 흐름과 작가의 관점이 만나는 지점에서 새로운 좌표가 만들어진다. 전시에서는 이에 주목해 5명의 참여 작가와 기획팀이 주고받은 서신교환을 통해 작가의 항해와 정박의 기점, 미술에 대한 이야기를 풀어놓는다.

유행의 시간대에서 한발 물러선 쇠퇴의 시간은 회고적인 것, 시대착오적인 것, 지나간 것의 가치와 가능성을 알아차리게 한다. 쇠퇴의 시간에는 아직 경험되지 않은 ‘나’의 현재가 있다. 작가는 자신을 계속해서 정의 내리고 재정립하는 과정에서 만들어지는 동시대의 주체이다. 한 작가는 이렇게 말한다. “오늘 나는 다른 사람이고 다른 사람일 거야.”**

*미술 이론가 로잘린드 크라우스는 뇌동맥류를 겪고 난 이후 나를 기억해 내는 기억 치료 과정에 빗대어 매체의 기억과 망각의 이중 작용으로부터 새로운 매체로 이행되는 매체 작용에 대해 말한다. 그에 의하면 “자기본질에-대한-가리킴”이라는 매체의 재귀성은 자기의 본질로 향하여 자신을 규명하는 것을 통해 다양한 예술적인 전략을 발견해내는 것이다. 이와 같은 운동은 새로운 매체를 창안하는 것이 아니라, 과거의 매체의 관습과 역사가 투사되어 회고적으로 표현되며 현재의 맥락에서 새롭게 나타나는 것이다.

**김나영 & 그레고리 마스, 『다이어리아: 원인, 증상과 치료』, 이한범 옮김(서울: 나선프레스, 2025).

서신교환

〈서신교환〉은 미술 현장의 유행과 쇠퇴의 과정을 목격하며 시대의 관성을 따르기보다는, 그 관계 속에서 자신의 방향을 독자적인 방식으로 개척해 나가는 작가들의 미술에 대한 이야기를 담았다. 기획팀과 작가가 교환한 세 차례의 서신에는 질문과 사념, 응답이 담긴다. 이 대화에는 작품의 외부적인 것, 연작에서 다른 연작으로 이행하는 과정에서의 생각, ‘그때’의 미술에 대한 작가의 사유를 엿볼 수 있다. 미술작가로서의 항해의 여정과 그 과정에서 정박했던 기점들을 작가의 언어로 들을 수 있다.

▣ 작품 소개

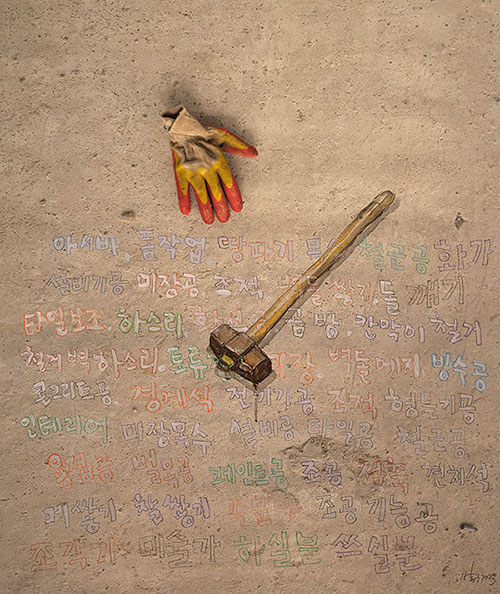

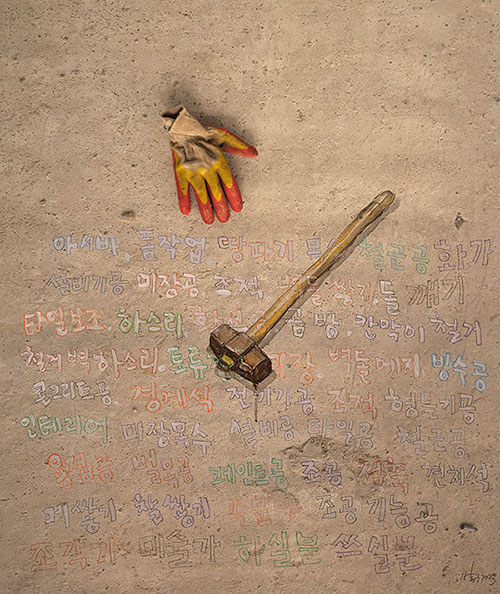

강홍구, 〈작가의 위치〉, 2024, 디지털 피그먼트 프린트에 아크릴릭, 119×100cm.

강홍구는 사진을 이용한 초기 작업부터 순수 사진 매체의 문법에서 벗어나 이미지를 합성하거나 사진에 채색하는 방식으로 개입하며, 현실을 반추하는 매체로 사진을 활용해 왔다. 사진으로 ‘위장된 이미지’는 은폐된 현실을 비평하는 시선이다. 사진의 효과를 전복하는 것은 강홍구가 사진 이미지를 생산하는 방법론이 된다.

사진을 작업의 매체로 선택했던 기점에서 강홍구는 사진을 다양한 시각 매체 중 하나로 여기면서 이미지의 검색자, 분석가로서의 작가를 자처했다. 1999년 개인전 《위치, 속물, 가짜》(금호미술관, 서울)는 한국 사회의 현실을 이미지 정치 투쟁으로 바라보았던 작가의 시각을 드러냈다. 여기서 ‘위치’는 한국의 지정학적 위치, 분단의 상황, 그리고 내가 무얼 하고 있는지, 그리고 작가란 무엇을 하는 사람인지 등 작가의 질문을 담고 있다. ‘속물’은 사회 전체가 빠져있는 벗어날 수 없는 속물적 욕망에 대한 비판적 관점을 드러내고, ‘가짜’는 자본주의 중심의 삶에서 일상과 모든 이미지가 거짓 혹은 판타지일지 모른다는 작가적 의심을 내포한다. 강홍구가 당시 자신의 작업을 설명했던 ‘위치, 속물, 가짜’는 자본주의가 심화하고 이미지 정치가 범람하는 지금까지도 이어지는 질문이며, 여전히 사진을 비롯한 매체를 다루는 방식과 현실을 대하는 그의 태도를 보여준다. 이번 전시에서는 포토샵 합성을 활용했던 초기작 〈나는 누구인가〉 (1998), 〈도망자〉(1996) 연작과 함께 포토샵의 인공지능 기술을 활용해 제작한 〈공룡〉(2024), 〈풍선〉(2024), 〈자화상 1986〉(2025)을 선보인다. 이는 30여년 동안 가짜 이미지를 만드는 것에 근본적인 변화가 있었는지를 묻는 실험이며 질문이기도 하다. 작가는 가짜 뉴스, 가짜 이미지가 완벽히 일상화되어 난무하는 탈진실 시대에 변함없이 이미지에 개입하며 자조적 농담을 던지는 셈이다.

1992년 첫 개인전에 선보인 〈자화상〉(1992)과 비슷한 시기에 제작된 〈토큰 하나〉(1992)는 작가가 휴대용 스캐너로 사진 작업을 시작했던 시기의 매체 실험을 엿볼 수 있다. 〈나는 누구인가〉, 〈도망자〉 연작은 한국 미술계에서의 자기 자신에 대한 비판적 성찰과 작가적 진술을 보여준다. 강홍구는 자신의 작가적 위치를 ‘B급 작가’로 정의하기도 하고, ‘산책자’, ‘도망자’ 혹은 ‘수련자’에 대입하기도 한다. 이러한 자기 위치 짓기는 곧 현실을 바라보는 사진의 시선이자 현실에 날리는 일침이 된다. 사진 위에 그림을 그린 〈작가의 위치〉(2024)에서는 작가를 수공업자이자 건설 현장 노동자에 비유한다. 농사일과 밥그릇을 그린 초기 회화 〈무우와 밥그릇〉(1992)은 먹고 사는 문제, 작가의 삶의 근간에 대해 말한다.

한편, 익숙하면서 낯선 풍경, 일상에 드리운 전쟁 공포, 자본주의 시간의 일부가 된 여가 시간을 다루는 사진은 낯설게 보기를 통해 현실의 실상을 드러낸다. 그의 ‘의사’ 파노라마 사진은 도시 공간의 비전을 제시하는 대신, 농촌과 도시의 관계, 재개발 지역, 서울의 공터, 그리고 ‘녹색’에 얽힌 자본과 권력의 공간같이 도시의 모순되고 혼합된 시간과 공간을 보여준다. 이어 붙인 사진은 파노라마의 균열로 보이며, ‘뒤틀린 서울’이자 ‘뫼비우스적 시공간’의 현실을 펼쳐내는 장치가 된다.

김나영 & 그레고리 마스, 〈미니마우스〉, 2025, 편물에 자수, 액자, 60×40×4cm.

김나영 & 그레고리 마스, 〈10 슬리지 피시스〉, 2025, 혼합 재료, 가변 크기.

김나영 & 그레고리 마스의 작업은 다양한 출처의 유용성이 없어진 사물, 사건들이 다중적인 시점과 동기로 재조합되어 현재 맥락에서 재활성화된다. 이들의 작업은 조각적 물체와 사물을 재조합하는 형식뿐만 아니라 미술사, 매체의 역사, 일상, 대중매체, 시각문화, 정신분석학 등의 경계 사이를 오가며 작동한다.

김나영 & 그레고리 마스(이하 김 & 마스)는 갤러리를 표방하면서도 고정된 전시 장소 없이 동료들과의 협업을 통해 연속적 사건을 일으키는 ‘킴킴갤러리’의 기획 활동 및 아티스트 출판으로 미술의 구조와 체계를 전용하는 작업을 해왔다. 김 & 마스의 작업은 단일한 오브제에 머물지 않고 관계 사이에서 번영하는 세계를 접합하고 충돌하게 만듦으로써 제3의 사물과 세계를 창조한다. ‘프랑켄슈타이닝’, ‘사이코빌딩’은 레디메이드, 발견된 오브제, 사물과 세계를 결합하여 재탄생한 창작물과 그것의 생산 방법론을 일컫는 것으로 김 & 마스의 활동과 방법론을 정의하는 개념 중의 일부이다. 김 & 마스는 자아는 홀로 정의될 수 없으며 관계에 의해 만들어진다고 말한다. “오늘 나는 다른 사람이고 다른 사람일 거야.”*라는 작가의 선언처럼, 작가와 작업은 정체되지 않고 사유의 흐름과 작업의 방법론에 따라 계속해서 새로이 존재한다. 어떤 주체도 절대적으로 유일한 정체성을 가질 수 없으며, 시대에 맞게 자신을 변형할 수밖에 없다.

아티스트북 『다이어리아: 원인, 증상과 치료』(2025)는 설사(Diarrhea)와 발음이 비슷한 일기인 다이어리(Diary)라는 이중적 의미의 제목이다. 이 책은 정신질환과 창의력 사이, 피드백 루프와 살아있는 신체의 내외부, 자아-상태와 정체성, 수석과 헨리 무어의 오리피싱(구멍 내기), 블랙홀, 공(空), 허(虛), 무(無), 자아-죽음 등 서로 다른 문화, 지식, 체계, 일상의 경계를 넘나들며 사유를 전개한다. 김 & 마스는 『다이어리아: 원인, 증상과 치료』에서 10개의 개념을 선정해 이 전시의 설치 작업인 〈10 슬리지 피시스〉(2025)를 전시장에 펼친다.

발음이 비슷한 단어들, 비속어와 유행어를 자주 전용하는 작가의 방식으로 ‘10 슬리지 피시스’는 1970년 영화 「파이브 이지 피시스」(Five Easy Pieces)의 오역 또는 변용이자, 단조로워 배우기 쉬운 10가지를 의미하는 “10 이지 피시스”(10 easy pieces)를 연상시키기도 하며, 제목은 역설적으로 김 & 마스의 작업의 복잡성과 난해함을 강조하기위해 아이러니하게 사용된다. 〈10 슬리지 피시스〉는 “판타지, 너무 귀여움 주의, UV(기묘한 계곡) 효과, 매혹적인 회화, 오리피싱/오리피케이션, 등가, 서예, 전설적인, 프랑켄슈타이닝, 사이코빌딩” 등의 개념들과 접속하면서, 서로 참조, 변형, 재구성된다.

*김나영 & 그레고리 마스, 『다이어리아: 원인, 증상과 치료』, 이한범 옮김(서울: 나선프레스, 2025).

김옥선, 〈chn_trr430〉, 2025, 아카이벌 피그먼트 프린트, 125×100cm.

김옥선, 〈untitled_hawon1528〉, 2015, 아카이벌 피그먼트 프린트, 100×80cm.

김옥선, 〈큰내 아틀라스〉, 1962-2025, 아카이벌 피그먼트 프린트, 디지털 c-프린트, 가변 크기 (31).

자기 자신으로부터 비롯된 김옥선의 질문은 나를 이해하고 타인으로 향하는 여정이 된다. 작가의 사진적 여정 속에서 만남의 순간은 사진으로, 사진 속 대상의 얼굴과 목소리, 내밀한 서사는 무빙이미지로 보여진다.

김옥선의 영상 〈홈〉(2023)은 재일교포 2세, 일본에 거주하는 한인 여성, 국제결혼 이주여성을 찾아 떠나는 작가의 이동과 인터뷰가 담겨있다. 배와 기차, 오토바이를 타고 이동하는 장면은 타인에게 향하는 작가의 다큐멘터리적 여정인 동시에, 고정된 자리를 벗어나 살아가는 사람들의 유동적 정체성을 상기시킨다. 영상은 ‘한국인’의 정체성은 고정되지 않고 수행하면서 변화하는 것임을 보여준다. 그러므로 ‘홈’은 내가 돌아갈 집이 아니라 변형될 수밖에 없는 기원을 의미한다. 또한 김옥선의 사진과 영상에 등장하는 ‘걷는 야자수’는 사회 안에서 이질적인 존재, 다른 문화에 이식된 존재, 하이브리드하고 퀴어한 존재를 은유한다.

작가는 개인적이고 친밀한 서사와 더불어 역사적 서사에서 호명되는 공동체와 정체성을 가진 사람들의 사진을 이미지 아틀라스 형식으로 보여준다. 작가의 ‘H’, 오래된 가족사진, 국제결혼여성, 상호문화청소년, 이주민들의 얼굴과 열대식물 야자수, 파도, 돌 같은 이미지들이 뒤섞인다. 〈해피 투게더〉(2002–2005), 〈노 디렉션 홈〉(2008–2010), 〈빛나는 것들〉(2012–2014), 〈강변 초상〉(2017–2020), 〈베를린 초상〉(2019), 〈공원 초상〉(2019–2020), 〈방 안의 여자〉(1996–2001), 〈걷는 야자수〉(2021–2023), 〈아다치 초상〉(2023), 〈신부들, 사라〉(2023) 등의 연작에서 온 일련의 사진들은 각 연작으로 회귀하면서도 새로운 서사를 구성한다. 이전에 선보였던 유형학적 사진 연작은 〈큰내 아틀라스〉(1962–2025)에서 과거와 미래가 교차하는 복합적 시간성으로 재구성된다.

〈해피 투게더〉에서 카메라의 시선은 사진 속 대상과 먼 거리를 취했다면, 〈큰내 아틀라스〉는 작가의 가까운 존재인 ‘H’로부터 시작한다. 작가는 가장 가까운 관계에서 출발하여 과거와 미래를 연결하는 자기 진술의 과정을 전개한다. 이러한 자기 진술에 기반한 작가의 사진적 과정은 타인을 향해 나아가는 움직임으로써, 이산되거나 문화권을 표류하며 살아가는 사람들의 이야기와 얼굴을 발굴한다. 사회, 역사, 표준화된 삶의 유형에서 누락된 개인의 서사는 김옥선의 이미지에서 연대를 이룬다.

하차연, 〈스위트 홈〉, 2004, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 2분 29초.

언제든 떠나야 하는 상태, 정착하고 떠나기를 반복하면서 그것이 삶의 형태가 된 사람들에 주목하는 것은 작가의 상태로부터 출발해 주변에 이웃한 난민과 외국인, 이방인을 향한다. 하차연에게 ‘자리 잡기’는 기본적인 인간의 삶과 생존에 대한 요구이다. 작가로서 살아가는 것은 자리를 잡는 것, 일시적으로라도 최소한의 공간을 확보하는 것과 관련된다.

유럽의 도시에 거주하던 하차연은 유럽 국가의 정치적 상황 속에서 이민자, 노숙자, 난민이 처한 위기를 목격한다. 타지에서 이동하며 작가로서의 삶을 지속해야 했던 작가는, 프랑스의 이민자 정책과 도심 정화 정책으로 거주지에서 내몰린 자에게 관심을 가진다. 따라서 ‘자리 잡기’는 작가로서의 생존, 이동하는 삶 안에서 자리를 잡는 것과 관련이 있다. 작가는 그가 목격한 사회적 타자의 주거 현실을 영상과 사진으로 기록하고, 퍼포먼스와 설치로 그들의 삶을 환기하고자 한다. 다큐멘터리적 기록은 외부자의 입장에서 할 수 있는 작가의 예술적 수행이었으며, 추적하며 기록하는 가운데 주변적 존재들이 드러난다.

〈나는 작가이다〉(1999)는 독일 하노버에서 광고판 아래 돗자리를 펴고 ‘나는 여성 작가이다’(I’m female Artist)라는 푯말과 플라스틱 용기를 내놓은 작업으로, 당시 작가 자신이 처한 환경과 상황을 드러낸다. 〈스위트 홈〉(2004)은 파리 지하철역 벤치의 팔걸이가 잠시 머무는 노숙인들의 수면을 차단하도록 설계된 것에 주목한 작품이다. 작가는 벤치에 스티로폼 조각을 설치해 이를 우회하는 수면 방법을 보여주는 퍼포먼스를 영상으로 기록했다. 이 영상은 〈스위트 홈〉 연작의 시작으로, 이후 설치, 사진, 퍼포먼스, 기록 영상으로 확장된다.

작가는 도시 바깥으로 밀려난 사람들, 사회의 취약계층으로 여겨지는 존재들을 은유하는 작업을 지속했다. 〈보관〉(2005–2006)은 프랑스 정부가 파리 쌩마르땡 운하 주변에 노숙인의 텐트 설치를 금지하자, 가로수에 이들의 살림살이와 짐을 보관한 모습을 슬라이드 영상으로 보여준 작업이다. 〈영등포〉(2013)는 서울 영등포 쪽방촌의 거주 현실을 목격하고 기록한 영상으로, 여행 가방, 연탄재, 이부자리, 폐지 상자, 빈 화분을 옮기고 짐을 쌓는 작가의 수행을 거친 카메라의 시선으로 포착한다. 〈쪽방〉(2013, 재제작)은 한 사람이 겨우 몸을 뉠 수 있는 방의 크기를 재구성하여 제작한 설치 작업이다. 이 방에는 파리, 서울, 영등포, 하노버 등 서로 다른 시차를 지닌 도시의 기록 영상들이 모이며, 그 시차와 거리 사이에 작가의 자리가 있음을 알 수 있다.

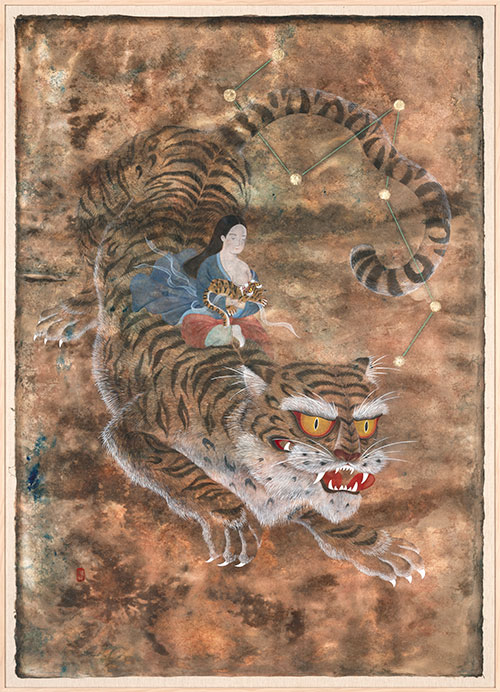

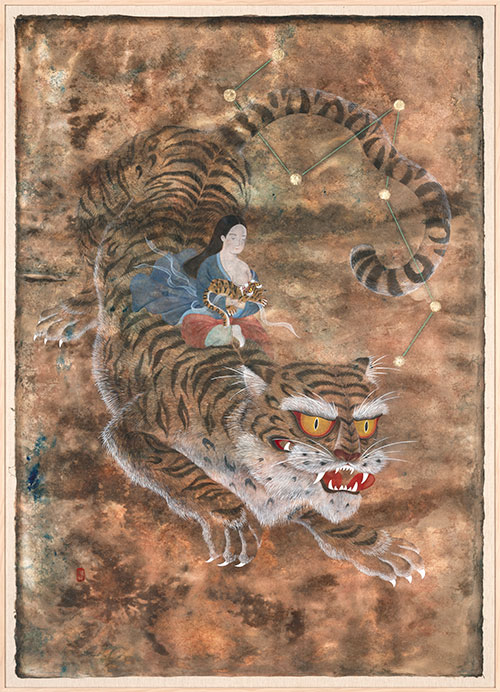

김지평, 〈두려움 없이〉, 2022, 옻칠 한지에 먹, 금박, 혼합 재료, 148×105cm.

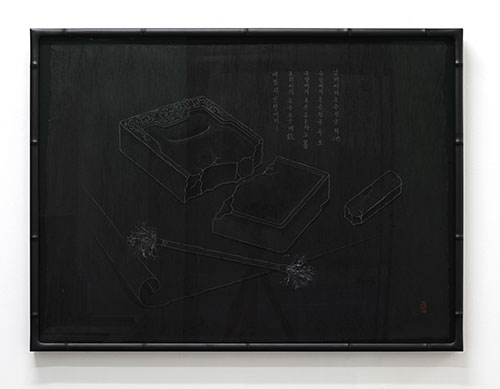

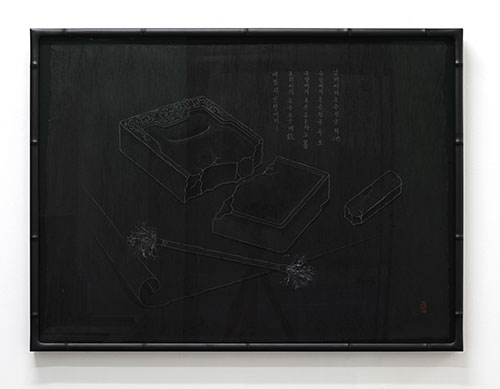

김지평, 〈문방사우 文房四友〉, 2023, 주름 한지에 먹, 연필, 호분, 63×90cm.

김지평은 미술사, 문헌, 동양화 주류 담론에서 주변부로 밀려난 전통에 주목한다. 작가는 금기시되거나 배제되어 온 동양화의 재료와 소재, 개념을 되살린다. 또한, 신화, 민담 등의 구전서사, 민화와 같이 이름 없는 화가가 그린 엉성한 그림, 경계 밖에 있는 이질적 존재들을 소환하여 제도화된 전통의 틈새에서 누락된 것들을 발견하고자 한다.

〈없는 그림〉(2021)은 글로만 남아 부재하는 그림을 지시하는 동시에 오늘날 전통의 부재를 드러낸다. 여기서 ‘부재’는 전통을 주변화하는 지금의 세태이자 작가가 다시 쓰고자 하는 배제된 전통, 전통 바깥의 존재를 호출하는 가능성의 영역이기도 하다.

김지평은 알려지지 않았으나 전설처럼 기록된 숨은 화가들, 이름 없는 민중 화가와 같이 ‘재야의 고수’에 의해 그려진 그림, 다시 말해 미술사와 전통에서 다루지 않는 그림의 이야기를 전한다. ‘없는 그림’은 잠재된 이야기가 펼쳐지는 ‘재야의 이야기’이다. 그림에 대한 시, 평론, 일화 등 문헌적인 것에서 출발하여 부재하는 전통과 미술사에 대한 질문을 던지는 〈없는 그림〉 연작은 서화의 전통을 재해석하는데, 글을 그대로 재현해 그리는 것이 아닌 재현 불가능성 자체를 회화의 방법론으로 삼는다. 조선시대 시인 소세양이 신사임당의 산수화를 보고 쓴 시를 바탕으로 그린 〈시(詩)와 가루〉(2023), 조선시대 화가 이정에게 문인 허균이 집과 정원을 그려달라고 부탁한 편지글을 바탕으로 한 〈편지〉(2025), 그리고 문인화가 최수성이 모함을 당해 죽기 전에 쓴 시와, 그와 함께 살았다던 원숭이가 무덤에서 울었다는 전설 같은 이야기를 그린 〈원숭이와 묘지〉(2025)는 전통에서 길어 올린 환상 같은 이야기이다.

작가는 오히려 ‘없는 전통’에 홀가분함을 느낀다고 말하며, 전통에 잠재되어 있는 가능성을 바라본다. 그 과정에서 ‘없는 전통’은 역설적으로 ‘있는’ 것으로서 복귀해 새로운 해석의 공간을 열어둔다. 그리고 그는 자신의 그림에 설화 속 동물, 귀신, 전통 바깥에 놓인 여성, 작자 미상의 민화 같이 ‘먼 곳에서 온 친구들’을 초대한다. 작가의 작품에 소환된 역사에서 인지되지 못한 상상적, 타자적 존재들은 역동적 움직임의 에너지로 분출되며, 이는 전통에 대한 작가의 응답과도 같다.

〈문방사우 文房四友〉(2023)는 벼루와 먹, 종이, 붓이 자신들의 찬란했던 한때를 이야기하며 현재의 신세를 한탄하자, 이를 들은 선비가 제문을 써서 위로하고 잘 묻어주었다는 이야기를 담고 있다. 작가는 “특정 역사나 전통을 시대착오적인 것처럼 취급하는 이 시대가 온전하다고 말할 수 있을까.”*라고 물으며, 배제된 전통, 시대착오적인 것과 쇠퇴하는 것의 가치를 재고하게 한다.

*김지평, 한윤아 외, 『먼 곳에서 온 친구들』(서울: 타이그레스 온 페이퍼, 2025), 204.

▣ 전시장 전경

제1전시실 전경

제2전시실 전경

▣ 작가소개

강홍구(b. 1956)

디지털 사진 1세대를 대표하는 작가로, 사진을 이미지의 영역으로 확장하며 매체 실험을 지속해 왔다. 그는 동시대 매체 환경에서 사진의 진실을 의심하며 사진의 시각언어를 만들어 나가고 있다. 《서울: 서울, 어디에나 있고 아무데도 없는 강홍구의 서울》(서울시립 미술아카이브, 서울, 2024), 《무인도와 유인도–신안바다Ⅱ》(사비나미술관, 서울, 2023), 《녹색연구-서울-공터》(원앤제이 갤러리, 서울, 2020), 《풍경과 놀다》(로댕 갤러리, 서울, 2006), 《드라마 세트》(대안공간 풀, 서울, 2003), 《위치, 속물, 가짜》(금호미술관, 서울, 갤러리 그림시, 수원, 1999) 등의 개인전을 가졌다. 단체전으로는 《X: 1990년대 한국미술》(서울시립미술관, 서울, 2016), 《(불)가능한 풍경》(삼성미술관 플라토, 서울, 2012), 《범죄 사회》(대안공간 루프, 서울, 2010), 《신호탄》(국립현대미술관, 서울, 2009), 《공원, 쉼표, 사람들》(마로니에미술관, 서울, 2003)을 포함해 제12회 서울미디어시티비엔날레, 제4회 광주비엔날레, 제1회 부산비엔날레를 비롯한 다수의 단체전에 참여했다. 『무인도』(파주: 열화당, 2024), 『디카를 들고 어슬렁』(서울: 마로니에 북스, 2006), 『미술관 밖에서 만나는 미술 이야기』(장수: 내일을 여는 책, 1994) 등을 출간했다. 2015년 루나 포토 페스티벌 올해의 작가, 2008년 동강 사진 예술상, 2006년 올해의 예술가상을 수상했으며, 국립현대미술관, 서울시립미술관, 리움미술관 등에 작품이 소장되어 있다.

김나영 & 그레고리 마스(b. 1966, 1967)

2004년부터 협업을 시작한 작가 듀오로, 한국과 유럽을 중심으로 20여 년간 활동해 왔다. 주어진 환경과 조건에 반응하는 조각과 설치 작품을 제작하며, 동시대 문화적 양식의 특수성과 생각의 구조를 탐구한다. 작품을 지속적으로 재배치하는 서사적 연출을 방법론 삼아 의미와 무의미, 예술과 비예술, 지식과 지식이 아닌 것의 경계를 탐문한다. 개인전으로 《파라노이아 파라다이스》(아뜰리에 에르메스, 서울, 2024), 《리프로스펙티브》(성곡미술관, 서울, 2019), 《하와이에는 맥주가 없다》(아트클럽1563, 서울, 2012), 《일찍 일어나는 벌레가 새를 잡는다》(공간 해밀톤, 서울, 2010), 《킴킴갤러리》(마켓 갤러리, 글라스고, 2008) 등이 있으며, 치바 시티 아츠 트리엔날레 2025 《Unlocking Potential, Empowering People》(치바 일대, 치바, 2025), 《가면무도회》(국립현대미술관, 과천, 2022), 《꽃으로 말하라》(루앙 메스 56, 족자카르타, 2022), 《텔레피크닉_당신의 휴일》(서울시립 북서울미술관, 서울, 2021), 《액면가로 ( ) 받아들이기》(주호주한국문화원, 시드니, 2019) 등 다수의 기획전에 참여했다.

김옥선(b. 1967)

제주와 서울을 오가며, 아시아 여성과 혼종적 이방인, 자연에 주목한 작업을 전개한다. 비주류와 마이너리티 경험에서 출발하여 역사에서 누락된 주변적 존재들을 소환하는 작가는 사진 작업을 통해 혼성의 삶을 수용하는 열린 시야를 제공한다. 《옥선 혜림 인선》(2025 예정)를 포함해 《당신과 나의 이야기》(알마티 주립미술관, 카자흐스탄, 2023), 《평평한 것들》(성곡미술관, 서울, 2023), 《공원 초상》(상업화랑, 서울, 2021), 《베를린 초상》(아뜰리에 에르메스, 서울, 2019), 《순수박물관》(고은사진미술관, 부산, 2016), 《You and I》(마로니에미술관, 서울, 2005), 《해피 투게더》(대안공간 풀, 서울, 2002) 등의 개인전을 개최했다. 더불어 《기괴하고도, 고결한》(프라이머리 프랙티스, 서울, 2025), 《정착세계》(서울시립 북서울미술관, 서울, 2022), 《휴먼》(리움미술관, 서울, 2021), 《우리는 모두 집을 떠난다》(경기도미술관, 안산, 2019), 《I Know Something About Love, Asian Contemporary Photography》(도쿄도사진미술관, 도쿄, 2018), 제9회 SeMA 비엔날레 미디어시티서울 2016 《네리리 키르르 하라라》 (서울시립미술관, 서울, 2016), 《Visa for Thirteen》(MoMA PS1, 뉴욕, 2004) 등의 기획전에 참여했다. 2017년 일우사진상, 2016년 동강국제사진상, 2010년 세코사진상, 2007년 다음작가상 수상과 2003년 PS1 국제스튜디오 프로그램 펠로우쉽에 선정된 바 있다.

김지평(b. 1976)

동양화의 개념과 기법에 내재된 전통적 세계관을 비평적으로 해석하는 작업을 전개한다. 고서화, 민속학, 신화에 대한 포괄적 연구를 바탕으로 무속화, 불화, 민화, 부적 등 주류 미술사 밖의 문화적 양상을 작업에 활용한다. 공인된 전통이 이미 근대성의 일부가 되었다고 여기는 작가는 재야의 미술과 야생의 사고, 신화적 상상력을 재사유할 것을 제안한다. 주요 개인전으로 《없는 그림》(인디프레스 갤러리, 서울, 2023), 《먼 곳에서 온 친구들》(보안여관, 서울, 2020), 《기암열전 奇巖列傳》(갤러리 밈, 서울, 2019), 《재녀덕고 才女德高》(합정지구, 서울, 2017), 《찬란한 결》(가나아트 컨템포러리, 서울, 2013) 등이 있다. 또한 《2025 올해의 작가상》(국립현대미술관, 서울, 2025), 2024 부산비엔날레 《어둠에서 보기》(부산현대미술관, 초량재, 부산, 2024), 《Past. Present. Future》(송은아트센터, 서울, 2022), 《설탕과 소금》(술술센터, 서울, 2021), 《황혜홀혜》(경남도립미술관, 창원, 2021), 《앉는 법》(인디프레스 갤러리, 서울, 2016), 리얼디엠지 프로젝트 2015 《동송세월》(동원한의원, 철원, 아트선재센터, 서울, 2015) 외 다수의 단체전에 참여했다. 서울시립미술관, 국립현대미술관 미술은행 등에 작품이 소장되어 있다.

하차연(b. 1960)

1983년 프랑스 이주 이래 서유럽을 기반으로 활동하고 있다. 이민자이자 이방인으로서의 정체성을 기반으로 새로운 곳에서의 자리 잡기와 뿌리 내리기에 주목하는 작업을 전개한다. 버려진 플라스틱 물병과 비닐봉지를 활용해 소비재의 과잉생산과 세계적 불균형에 지속적인 질문을 던져왔다. 개인전으로는 《집으로》(대안공간 루프, 서울, 2021), 《Home(s)》프로젝트(레세르 아트센터, 잘레지에 구르네, 한국문화원, 바르샤바, 2019), 《둥지틀기-쪽방 프로젝트》(코너아트스페이스, 서울, 2013), 《Sweet Home 4》(라 갈르리 데 제콜 다르, 갈르리 루이즈 미셸, 에스파스 망데스 프랑스, 푸아티에, 2009)를 열었다. 단체전으로는 《실로 어마어마한 일이다》 (경남도립미술관, 창원, 2025), 제7회 창원조각비엔날레 《큰 사과가 소리없이》(성산아트홀, 창원, 2024), 《경계 위를 달리는》(아트스페이스 풀, 서울, 2013), 《그 사이의 여성: 아시아 여성 예술가 1984–2012》(후쿠오카 아시아미술관, 오키나와현립미술관, 도치기현립미술관, 미에현립미술관, 일본, 2012, 2013), 《언니가 돌아왔다》(경기도미술관, 안산, 2008) 등에 참여했다. 국립현대미술관, 서울시립미술관, 경남도립미술관, 일본 도치기현립미술관 등에 작품이 소장되어 있다.

2025 ARKO Art Center Invitational Exhibition Undoing Oneself

▣ Overview

- Title : 2025 ARKO Art Center Invitational Exhibition Undoing Oneself

- Artist : Kang Hong-goo, Nayoungim & Gregory Maass, Oksun Kim, Kim Jipyeong, Ha Cha Youn

- Period : August 22 – October 26, 2025

- Opening Hours : 11:00 AM—7:00 PM (Last entry by 6:30 PM)/ Closed on Mondays

- Venue : ARKO Art Center Gallery 1, 2

- Admission : Free

- Host : Arts Council Korea

▣ Introduction

The 2025 ARKO Art Center Invitational Exhibition, Undoing Oneself, is part of the program that highlights mid-career artists, a culmination of Arts Council Korea’s Mid-Career Artist Support Project and Artist Research—Study—Critique Support Project. This exhibition brings together five artists—Kang Hong-goo, Nayoungim & Gregory Maass, Oksun Kim, Kim Jipyeong, and Ha Cha Youn—each distinguished by their unique medium, visual language, and methodology. It traces their trajectories as they reference, resist, and renew historical temporality, grounding their practices in specific media that form the foundation of their work.

Undoing Oneself explores the paths of these mid-career artists, tracing how they engage in acts of self-critique and self-reference as they articulate their artistic worldview. The exhibition examines the dynamics of self-statement—the ways in which what once seemed anachronistic emerges as something new, reborn as a work that defines a different “self,” separated from its former identity. To define oneself is to return to one’s origins—the essence and foundation of “I”—and to undergo renewal through critique and reflection. Yet, this reinvention of the self is not confined to the individual. Instead, not only is it a personal work, but it signifies the intersection with historical time, locating the artist’s relation with the evolving trajectory of Korean art, as well as their coordinates within the magnetic field of contemporaneity.

The primal question “Who am I?” becomes an attempt at articulation, a journey that moves back to the “I” through recursive questioning. This exhibition frames the process of self-reflection and redefinition through the lens of medium— the foundation of an artist’s visual language. Such a return to the medium becomes the ground for its reinvention.* Here, medium is not limited to material support, such as painting, photography, sculpture, or media. Instead, it encompasses not only the artisanal and technical acts of making but also the artist’s conceptual attitudes toward the medium, shaped by historical context, educational frameworks, and inherited conventions surrounding traditions in which the artist was brought up. For the artist, revisiting and interrogating the essence of the medium functions as the driving force of their visual language. In this process, the artist acknowledges the history and intrinsic vocabulary of the specific medium while simultaneously subverting the grammar of established norms and temporal conventions, repositioning the “self” in the present by going against the foundations they already have.

Within the orbit of Korean art, the artist’s choice and negotiation of a specific medium presupposes their critical positions toward the artistic currents of their time, thus functioning as a commentary on the art scene itself. Where the historical flow of Korean art intersects with the artist’s perspective, a new reference point emerges. This exhibition unfolds stories of artistic navigation, anchorage, and dialogue with art through an exchange of Correspondence between the five participating artists and the curatorial team.

Stepping away from the immediacy of the fashionable, the “time of obsolescence” brings forth the value and potential of what is retrospective, anachronistic, and past. In this time of obsolescence, there resides an inexperienced present of the “self.” The artist, in redefining themselves, becomes a subject of contemporaneity. As one artist remarks: “I will be/am somebody else today.”**

*After suffering a cerebral aneurysm, art critic Rosalind Krauss invokes the analogy of mnemonic therapy of reconstructing the self to describe the operations of the medium as a process of both the binary of remembrance and forgetting. For Krauss, the reactivation of the medium through what she calls the “pointing-to-itself,” entails discovering artistic strategies through a reflexive return to the conditions of its possibility. This movement does not constitute the invention of an entirely new medium but rather performs a retroactive projection, in which the conventions and histories of earlier media are reactivated, emerging anew within the present context.

**Nayoungim & Gregory Maass, Diarrhea-Causes, symptoms & Treatment, trans. Lee Hanbum (Seoul: rasunpress, 2025)

Correspondence

Correspondence brings together reflections on art by artists who, rather than following the inertia of their time, carve out their own trajectories through relationships—while bearing witness to the cycles of trend and obsolescence within the art scene. The three exchanges between the curatorial team and the participating artists contain questions, contemplations, and responses. These dialogues offer glimpses into the artist’s reflection on the external conditions of the work, thoughts as one series transitions into another, and their reflections on the art of “that moment.” One traces the routes of their journeys and the points at which they anchored along the way, through the artists’ own words.

▣ Selected Works

Kang Hong-goo, Position of Artist, 2024, acrylic on digital pigment print, 119×100cm.

Kang Hong-goo departs from the grammar of straight photography, making an intervention through techniques such as image compositing and hand-coloring on photographs, and engages the medium as a way to reflect on reality. The image “disguised” as a photograph becomes a critical gaze toward concealed realities. Subverting photography’s expected effects becomes the methodological basis of Kang’s practice of image making.

From the moment he embraced photography as his main medium, Kang positioned himself as an image searcher or analyst, treating photography as one among various visual media. His 1999 solo exhibition Position, Snob, Fake (Kumho Museum of Art, Seoul) revealed his view of South Korean society as a contested field of image politics. Here, “Position” invokes South Korea’s geopolitical location, the division of the country, and existential questions about one’s actions and what it means to be an artist. “Snob” exposes and critiques the snobbish desires that pervade society, and “Fake” reflects the artist’s suspicion that within a capitalist-driven life, the everyday experience and images that permeate it may be false or illusory. Kang’s articulation around his ideas of “Position, Snob, Fake” revealed through this work is an ongoing inquiry in an era of intensified capitalism and image politics, signaling his persistent attitude toward photography and reality. For this exhibition, he revisits his early works, Who am I (1998) and the Fugitive series (1996), originally created through Photoshop compositing, and reimagines them using AI technologies to produce works such as Dinosaur (2024), Balloon (2024), and Self-Portrait 1986 (2025). This approach becomes his self-deprecating take as an image intervener, asserting his stance in today’s post-truth era, marked by fake news and fabricated images.

His first solo exhibition in 1992 featured Self-Portrait (1992) and The Token (1992), works that already reveal his early experiments with photography as a medium using a hand-held scanner. The series Who am I and Fugitive presents a critical self-reflection and artistic statement within the Korean art scene. Kang often positioned himself as a “B-grade” artist, sometimes likening himself to a “promenader,” a “fugitive,” or a “trainee.” Such self-positioning shapes both his photographic viewpoint on reality and a pointed remark upon it. Position of Artist (2024), a work in which the artist paints over a photograph, envisions the artist as a craftsman, drawing an analogy to a construction-site laborer. This reflection finds an antecedent in his earlier painting, Daikon and Rice Bowl (1992), created before his turn to photography, which depicts farming and a rice bowl to think about survival and the foundations of life.

Meanwhile, Kang’s photographs of familiar yet estranged landscapes, the looming fear of war in everyday life, and leisure time embedded in capitalist systems enact a mode of defamiliarization, revealing the underlying reality of life.

His “pseudo-panorama” photograph refrains from offering a vision of urban space; instead, they expose the relations between rural and urban settings, redevelopment zones, empty lots in Seoul, and the paradoxical, hybrid spaces where capital and power intersect with “green.” These stitched-together photographs expose fissures within the panoramic frame, conjuring a “distorted Seoul” and unfolding a reality akin to a “Möbius strip of space and time.”

Nayoungim & Gregory Maass, Minnie Mouse, 2025, embroidery on knit, frame, 60×40×4cm.

Nayoungim & Gregory Maass, 10 sleazy Pieces, 2025, mixed media, variable dimensions.

Nayoungim & Gregory Maass repurpose objects and events that have grown old and lost their function, recombining multiple perspectives and motivations to reactivate them within a contemporary context. Their practice goes beyond the formal recombination of sculptural objects and everyday items, operating as a platform where art history, the history of the medium, everyday life, mass media, visual culture, and psychoanalysis intersect in layered ways.

Nayoungim & Gregory Maass (hereafter N & GM) have carried out curatorial projects such as Kim Kim Gallery, which positions itself as a gallery yet operates without a fixed physical location, organizing a continuous series of events through

curatorial initiatives and collaborative networks. They have also pursued artist publishing as a means of appropriating and subverting the structures and systems of art. N & GM’s conceptual approach refuses to remain with a single object, instead forging connections that cause worlds to converge and collide, producing something unprecedented. “Frankensteining” and “Psychobuilding” describe the process by which readymade and found objects, as well as disparate things and worlds, are recombined and reanimated into hybrid forms, defining both the nature of N & GM’s practice and their methodology.

For N & GM, the self cannot define itself but comes into being through relations. Like their statement, “I will be/am somebody else today,”* their work resists fixity, continually renewing itself through ongoing flows of thought and working methodologies. No subject, they suggest, can sustain an absolute, singular identity; it must inevitably transform in response to its time.

The artist book Diarrhea: Causes, Symptoms & Treatment (2025) takes its title from a pun on the homophones “Diarrhea” and “Diary,” playing on their similar pronunciation to create a double meaning. This book situates between mental illness and creativity, feedback loops and the interior and exterior of the living body, self-state and identity, the Korean dream stone (suseok) and Henry Moore’s orificing, black holes, and the concepts of emptiness (gong), void (heo), nothingness (mu), and self-death—unfolding the entanglement of disparate cultures, bodies of knowledge, systems, and everyday life. N & GM selected ten concepts from the books and developed them into the installation 10 sleazy Pieces (2025), presented in the gallery.

In their characteristic practice of appropriating homophones, slang, and catchy phrases, 10 sleazy Pieces evokes either a mistranslation of the 1970 film Five Easy Pieces or a playful variation of “10 easy pieces,” suggesting something simple, monotonous, and easy to learn. For this installation, however, the title is used ironically to underscore the complexity and abstrusity that define N & GM’s work.

10 sleazy Pieces engages with concepts such as “phantuhsee [fantasy], 2 cute alert, the UV (uncanny valley) effect, entraining paintings, orificing/orification, equivalence, calligraphy, legendary, Frankensteining, and Psychobuilding,” while simultaneously inter-referencing, transforming, and reconfiguring them.

*Nayoungim & Gregory Maass, Diarrhea-Causes, symptoms & Treatment, trans. Lee Hanbum (Seoul: rasunpress, 2025)

Oksun Kim, chn_trr430, 2025, archival pigment print, 125×100cm.

Oksun Kim, untitled_hawon1528, 2015, archival pigment print, 100×80cm.

Oksun Kim, large stream atlas, 1962-2025, archival pigment print, digital c-print, variable dimensions (31).

The questions Oksun Kim poses to herself become a way to understand her own being and a journey that extends toward others. In her photographic practice, the artist captures moments of encounters through still images, while the subjects—their faces, voices, and intimate narratives—are rendered in moving images.

Oksun Kim’s video Home (2023) traces the artist’s travels and interviews with three women, including a second-generation Zainichi Korean, a Korean woman residing in Japan, and a marriage migrant. Scenes of the artist traveling by boat, train, and motorcycle reflect not only her documentary journey to meet others but also evoke the fluid identities of those who have moved beyond fixed places. The national identity is not fixed but performatively mutable. The identity of “Korean” now signifies those who can no longer live as Koreans in the traditional sense, forms of existence transformed through displacement and distance from their origin. Thus, “home” is not a destination to which one returns, but an origin that is destined to change. In Kim’s photographs and videos, “walking palm tree” appear as metaphors for those rendered foreign within society—beings grafted into other cultures, hybrid and queer existences.

For this exhibition, the artist assembles an image atlas that interweaves intimate personal narratives with images of individuals who embody identities and communities invoked by historical discourse. Her work combines “H,” an old family

photograph, portraits of internationally married women, inter cultural youth*, tropical palm trees, waves, and rocks—images that commingle in a dispersed constellation. Photographs from several series—including Happy Together (2002–2005), No Direction Home (2008–2010), The Shining Things (2012–2014), Riverside Portraits (2017–2020), Berlin Portraits (2019), Park Portraits (2019–2020), Woman in A Room (1996–2001), Walking Palm Tree (2021–2023), Adachi Portraits (2023), and Brides, Sara (2023)—return to their origins while generating new narratives. These earlier typological photo series are reconfigured in the image atlas as a composite temporality where past and future intersect.

If the camera’s viewpoint in Happy Together maintained a measured distance from its subjects, this work begins with “H,” a figure who is closely connected to the artist. From this intimate point of departure, Kim develops a process of self articulation that bridges temporal divides between the past and the future. Rooted in this autobiographical gesture, Kim’s photographic practice extends into movements toward others, revealing the stories and faces of those whose lives have been dispersed by national histories and who drift across cultural boundaries, carrying their narratives with them. Personal narratives and selves omitted from dominant social and historical frameworks, as well as standardized ways of life, converge in Kim’s images to forge a sense of solidarity.

* cultural backgrounds, including those from families of international or intercultural marriage, children of marriage migrants, children of foreign workers, children of international students, and children of refugees etc.

Ha Cha Youn, Sweet Home, 2004, single-channel video, color, sound, 2 min 29 sec.

Grounded in her own condition, Ha Cha Youn turns her attention to those living in a state of perpetual impermanence—people who must always be ready to leave, whose lives unfold in cycles of settling and departing until this rhythm becomes a way of being, encompassing refugees, migrants, and outsiders. For the artist, “localisation” is both survival and a demand for the minimum conditions of human life. To live as an artist is to secure even a temporary foothold, a minimal space to exist, however provisional or precarious.

Living in a European city, Ha witnesses the struggles faced by immigrants, the homeless, and refugees within the shifting landscape of Europe’s political climate. Having sustained her artistic life in constant motion, she takes an interest in those displaced by France’s immigration policies and urban renewal measures. In this sense, “localisation” is inseparable from the question of surviving as an artist, and anchoring oneself within a life in motion. The artist documents the living conditions she has witnessed among these social others through photography and video, and evokes their lives through performance and installation. From the position of an outsider, the simplest act available to her was to document—a minimal gesture through which the presence of marginalized lives comes into view.

Ich bin Künstlerin—I’m an Artist (1999), created in Hanover, Germany, stages the artist seated beneath an advertisement billboard on a straw mat, accompanied by a sign reading “I’m female artist” and a plastic bowl, disclosing her own circumstances at the time. In Sweet Home (2004), Ha responds to the armrests installed on Paris subway benches to deter homeless people from sleeping, intervening by attaching Styrofoam blocks to devise an alternative way to lie down.

This performance, documented on video, later turned into the Sweet Home series, expanding into installations, photographs, performances, and video works.

Ha has continued to create works that metaphorically address those pushed to the city’s peripheries, individuals considered socially vulnerable. Consigne (2005–2006) is a slideshow of images that document the personal belongings of the homeless, stored in the branches of roadside trees after the French government banned tents along the Canal Saint-Martin in Paris. Yeongdeungpo (2013) documents the cramped realities of living in small jjockbang rooms in Seoul’s Yeongdeungpo district, capturing the artist’s performative acts of moving and piling her baggage—luggage, briquette ash, bedding, wastepaper boxes, empty flowerpots—through the camera lens. Jjockbang (2013, Reproduction in 2025) is an installation that recreates the dimensions of a room so small that a person can barely lie down. Within this space, video footage from Paris, Seoul, Yeongdeungpo, and Hanover converges, revealing the temporal and spatial interstices that mark the artist’s presence across these sites.

Kim Jipyeong, Without Fears, 2022, muk (black ink), gold leaf and mixed pigment on lacquered hanji (Korean handmade paper), 148×105cm.

Kim Jipyeong, Munbangsawu: The Four Precious Things of Scholars and Painters, 2023, muk (black ink), pencil, and white pigment on wrinkled hanji (Korean handmade paper), 63×90cm.

Kim Jipyeong takes notice of traditions that have often been marginalized within the dominant discourses of art history, literature, and Eastern-style painting. The artist seeks to revitalize materials, motifs, and concepts once deemed taboo or excluded from Eastern-style painting, while recalling what lies outside its boundaries—oral narratives such as myths and folktales, awkwardly rendered folk paintings by anonymous artists, and heterogeneous presences displaced from the mainstream—uncovering what has been omitted in the interstices of institutionalized tradition.

Paintings Lost (2021) signals both the absence of paintings that survive only in writing and the broader absence of tradition in the present. Here, “absence” is not only the current social condition in which traditions are marginalized, but also a space full of potential for recalling what has been excluded and for reimagining what exists outside the boundaries of tradition.

Kim revisits the stories of obscure painters—figures scarcely known yet recorded like legends—and anonymous folk painters, the “masters outside the canon,” to rewrite narratives of art history and tradition from another vantage point. “Paintings Lost” serves as a “story from the margins,” where suppressed narratives surface and unfold. Beginning with literary traces that write about painting—poems, critical texts, and anecdotes—the series interrogates absent traditions and gaps within art history. Rather than simply transcribing text into image, Kim adopts the very impossibility of representation as a painterly method. Works such as Poem and Powder (2023), based on a poem by Joseon scholar So Se-yang written in response to a landscape painting by Shin Saimdang; A Letter (2025), drawn from a letter in which writer Heo Gyun asked painter Lee Jeong to depict his house and garden; and Monkey and Graveyard (2025), inspired by a legend of a monkey that lived with literati painter Choi Susung, wept at his grave after Choi was falsely accused and executed, having written a final poem before his death, all draw upon fantastical narratives embedded in tradition.

The artist remarks that she feels a sense of freedom in these “lost traditions,” noting the potential liberation and latent possibilities. In this process, the “lost tradition” paradoxically returns as something present, opening a space for reinterpretation. The artist invites “friends from Afar,” such as animals and ghosts from mythical tales, females who are mostly situated outside of sanctioned tradition, and folk paintings where the author is unknown, into her painting. Imaginative and othered beings, summoned from histories that once overlooked them, erupt into dynamic energies as an expression of the artist’s response to tradition.

Munbangsawu: The Four Precious Things of Scholars and Painters (2023) recalls a tale in which inkstone, ink stick, paper, and brush, mourning their faded glory, are consoled by a scholar who writes a funerary oration (jemun) and buries them with care. The artist poses the question: “Can this era be considered whole when certain histories and traditions are dismissed as anachronistic?”* It prompts a reconsideration of the value of what is labeled obsolete and what is in decay.

*Kim Jipyeong, Han Yuna et al, Friends from Afar (Seoul: Tigress on Paper, 2025), 204.

▣ Exhibition Views

Gallery 1

Gallery 2

▣ Artist Biographies

Kang Hong-goo (b. 1956)

Kang Hong-Goo is recognized as part of the first generation of photographers to use digital technology, expanding the boundaries of photography and persistently experimenting with the medium. Kang has developed a distinctive visual language through an approach that questions photography’s claim to objectivity within the contemporary media environment. He has held solo exhibitions including Everywhere But Nowhere: Seoul through the eyes of Kang Hong-goo (Art Archives Seoul Museum of Art, Seoul, 2024), Uninhabited Island & Inhabited Island—The Sea of Sinan II (Savina Museum of Contemporary Art, Seoul, 2023), Study of Green—Seoul Vacant Lot (ONE AND J. Gallery, Seoul, 2020), Play with Landscape (Rodin Gallery, Seoul, 2006), Drama Set (Alternative Space Pool, Seoul, 2003), and Position, Snob, Fake (Kumho Museum of Art, Seoul & Gallery Grimsi, Suwon, 1999). His work has also been shown in several group exhibitions, including SeMA Gold X: In the Nineties Korean Art (Seoul Museum of Art, Seoul, 2016), (Im)possible Landscape (Plateau, Seoul, 2012), Criminal Scenes in Korea (Alt Space LOOP, Seoul, 2010), Beginning of a New Era (National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea, Seoul, 2009), Park_ing (Marronnier Art Center, Seoul, 2003) as well as the 12th Seoul Mediacity Biennale, the 4th Gwangju Biennale, and the first Busan Biennale. Kang’s publications include Uninhabited Island (Paju: Youlhwadang, 2024), Strolling around with a Digital Camera (Seoul: Maronie Books, 2006), and Art outside Art Museums 1, 2 (Jangsu: Tomorrow Books, 1994). He was named “Artist of the Year” at the Lunar Photo Festival (2015), received the Dong Gang Photography Award (2008), and the Artist of the Year Award (2006). His works are held in institutions such as the National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea (MMCA), the Seoul Museum of Art, and Leeum Museum of Art.

Nayoungim & Gregory Maass (b. 1966, 1967)

Nayoungim & Gregory Maass are an artist duo who began collaborating in 2004 and have worked for over two decades across South Korea and Europe. They create sculptures and installations that respond to given environments and conditions, probing the intrinsic characteristics of contemporary cultural forms and the structures of thought. Employing narrative staging through the continual reconfiguration of their works as a methodology, the duo investigates the thresholds between meaning and meaninglessness, art and non-art, and knowledge

and un-knowledge. They have held solo exhibitions such as Paranoia Paradise (Atelier Hermès, Seoul, 2024), ReProspective (Sungkok Art Museum, Seoul, 2019), There is No Beer in Hawaii (artclub1563, Seoul, 2012), The Early Worm catches the Bird (Space Hamilton, Seoul, 2010), and Kim Kim Gallery (Market Gallery, Glasgow, 2008), among others. Their work has also been featured in numerous group exhibitions including the Chiba City Arts Triennale 2025 Social Dive (Chiba, 2025),

Masquerade (MMCA, Gwacheon, 2022), Say It With Flowers (Ruang MES 56, Yogyakarta, 2022), Telepicnic Project_Your Holiday (Buk-Seoul Museum of Art, Seoul, 2021), and Take ( ) at face value (Korean Cultural Centre AU, Sydney, 2019).

Oksun Kim (b. 1967)

Oksun Kim is based in Jeju and Seoul whose work focuses on Asian women, hybrid identities, and nature. Starting from the experience of marginality and minority positions, Kim brings into view those who have been erased from history through an approach grounded in documentation. Her photographs invite viewers to rethink their ways of seeing and sensing—opening a space for embracing the hybridity of life. Including her upcoming exhibition Okseon Hyerim Inseon (2025), Kim has held several solo shows such as The Story of You and Me (A. Kasteyev State Museum of Arts in Almaty, Kazakhstan, 2023), The Flatness of the Things (Sungkok Art Museum, Seoul, 2023), Park Portraits (Sang-up Art Gallery, Seoul, 2021), Berlin Portraits (Atelier Hermès, Seoul, 2019), The Museum of Innocence (GoEun Museum of Photography, Busan, 2016), You and I (Marronnier Art Center, Seoul, 2005), and Happy Together (Alternative Space Pool, Seoul, 2002). She has also participated in group exhibitions such as The Grotesque, yet Virtuous (Primary

Practice, Seoul, 2025), The Printed World (Buk-Seoul Museum of Art, Seoul, 2022), Human (Leeum Museum of Art, Seoul, 2021), Moving and Migration (Gyeonggi Museum of Modern Art, Ansan, 2019), I Know Something about Love (Tokyo Museum of Photography, Tokyo, 2018), the 9th Seoul Mediacity Biennale 2016 Neriri Kiruru Harara (Seoul Museum of Art, Seoul, 2016), and Visa for Thirteen (MoMA PS1, New York, 2004). Kim received the 8th Ilwoo Photo Award (2017), the 15th Dong Gang Photography Award (2016), the 1st Seco Photo Award (2010), and the 6th Daum Prize (2007), and was selected for the MoMA PS1 International Studio Program Fellowship (2003).

Kim Jipyeong (b. 1976)

Kim Jipyeong critically engages with the concepts and techniques within the traditional purview of Eastern-style painting. Based on her extensive research into classical painting and calligraphy, folklore, and mythological narratives, Kim applies cultural forms historically excluded from mainstream art history—such as shamanistic paintings, Buddhist paintings, folk paintings, and talismans—into her practice. Believing that institutionalized tradition has already become part of modernity, Kim proposes a rethinking of peripheral art forms, indigenous ways of knowing, and mythic imagination. Selected solo exhibitions include Paintings Lost (Indipress Gallery, Seoul, 2023), Friends from Afar (Artspace BOAN 1942, Seoul, 2020), Giam Yeoljeon (Gallery Meme, Seoul, 2019), Jaenyo Dukgo: A Talented Woman Has Higher Virtue (HAPJUNGJIGU, Seoul, 2017), and Gyeol (Gana Art, Seoul, 2013). She was also part of the Korea Artist Prize (MMCA, Seoul, 2025), 2024 Busan Biennale Seeing in the Dark (Museum of Contemporary Art, Busan, Choryang House, Busan, 2024), Past. Present. Future (SONGEUN, Seoul, 2022), Sugar and Salt (SoolSool Center, Seoul, 2021), Sunset, Sunrise (Gyeongnam Art Museum, Changwon, 2021), How to Sit (Indipress Gallery, Seoul, 2016), and the Real DMZ Project 2015: Lived Time of Dongsong (Dongwon Korean Traditional Medical Clinic, Chulwon and Art Sonje Center, Seoul, 2015). Her work is held in the collection of the Seoul Museum of Art and the MMCA Art Bank, among others.

Ha Cha Youn (b. 1960)

Ha Cha Youn has been primarily based in Western Europe since moving to France in 1983. Her work focuses on the identity of the immigrant and outsider, exploring the processes of settling and taking root in unfamiliar places. Utilizing discarded plastic bottles and bags, Ha has persistently questioned the overproduction of consumer goods and global inequalities. Her solo exhibitions include Return Home (Alt Space LOOP, Seoul, 2021), Home(s) Project (Lescer Art Center, Zalesie Gorne and Korean Cultural Center in Warsaw, Warsaw, 2019), Nestling—Jjockbang project (Corner Art Space, Seoul, 2013), and Sweet Home 4 (La Galerie des Écoles d’Arts, Galerie Louise Michel, Espace Mendès France, Poitiers, 2009). She has also participated in group exhibitions including Something So Incredible (Gyeongnam Art Museum, Changwon, 2025), the 7th Changwon Sculpture Biennale Silent Apple (Seongsan Art Hall, Changwon, 2024), Running on the Border (Art Space Pool, Seoul, 2013), Women In-Between: Asian Women Artistes 1984–2012 (Fukuoka Asian Art Museum, Okinawa Prefectural Museum and Art Museum, Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts, Mie Prefectural Art Museum, Japan, 2012, 2013), and Eunni is Back (Gyeonggi Museum of Modern Art, Ansan, 2008). Her work is included in collections at the MMCA, Seoul Museum of Art, Gyeonggi Museum of Modern Art, and Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts in Japan.